【CPP114】訊:

中國是世界印刷業的故鄉,曾遠傳亞非各國的雕版印刷,更是開世界印刷術之先河。中國雕版印刷技術,始于唐,興于宋、盛于明清,至今已有1400多年的歷史。

明清時期,連城縣四堡鄉作為我國民間雕版印刷四大基地之一,現擁有我國保存較為完整的雕版印刷遺址。在鼎盛時期,四堡有書坊100多家,刻印書籍達600多種,書商經營于13個省150多個縣市,形成了享譽全國的書坊產業集群,在中國南方的印書業發展中占有極其重要的作用。當時,約60%的四堡人從事印書業,“家家無閑人,戶戶有余香”是四堡空前盛況的真實寫照。最盛時,四堡所印書籍不僅享譽江南、行銷全國,還沿著海上絲綢之路遠銷東南亞國家,成為古老海絲路上的中華文化“使者”,為中華文明的南傳作出重大貢獻。

四堡位于福建連城縣最北端,地處連城、長汀、清流、寧化四縣交界。人們不禁要問,四堡印書的魅力何在?這樣的一個偏僻鄉鎮是憑借什么樣的優勢,成為明清時期名噪一時的民間雕版印刷基地之一?

四堡雕版印刷的精致與巧思

據連城縣史料記載,四堡雕版印刷技藝“起源于宋,發展于明,鼎盛于清”。明萬歷八年,時任浙江杭州倉大史的鄒學圣辭官回鄉,將蘇杭先進的印刷技術帶回四堡,并讓子孫以此為業,創辦書坊,帶動四堡印刷業走向規模化發展。在他的推動下,小小的霧閣就有書坊六十余家。

四堡雕版印刷最大的特色,就是它所印的書籍精美且具有巧思。四堡雕版印刷的書籍不僅紙質優良,字體鐫刻美觀,而且齋號、堂號清晰明確,內容校對精良。

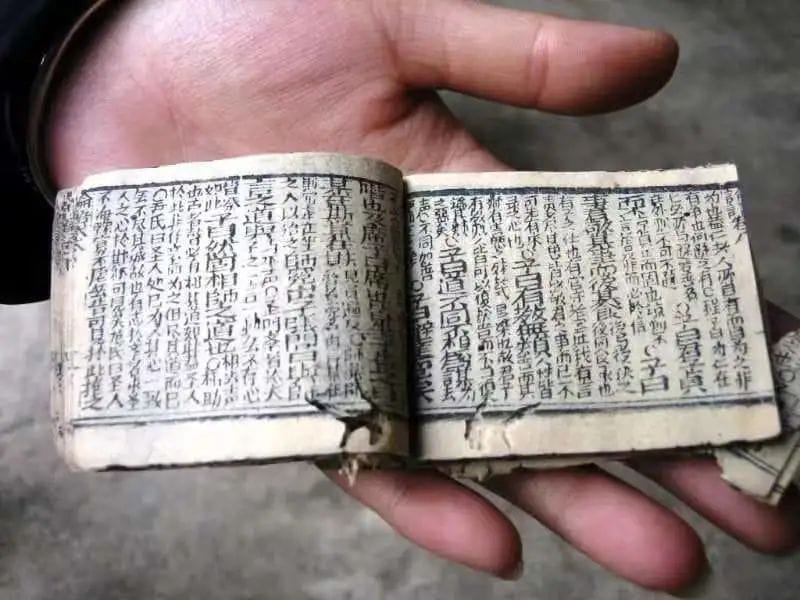

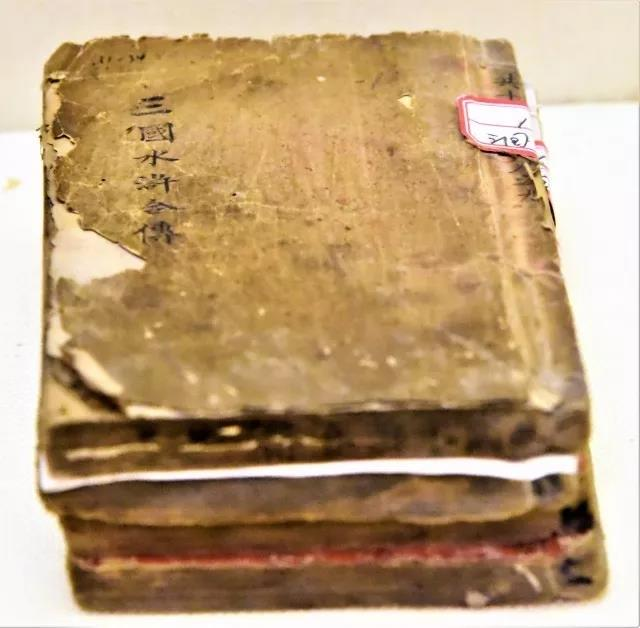

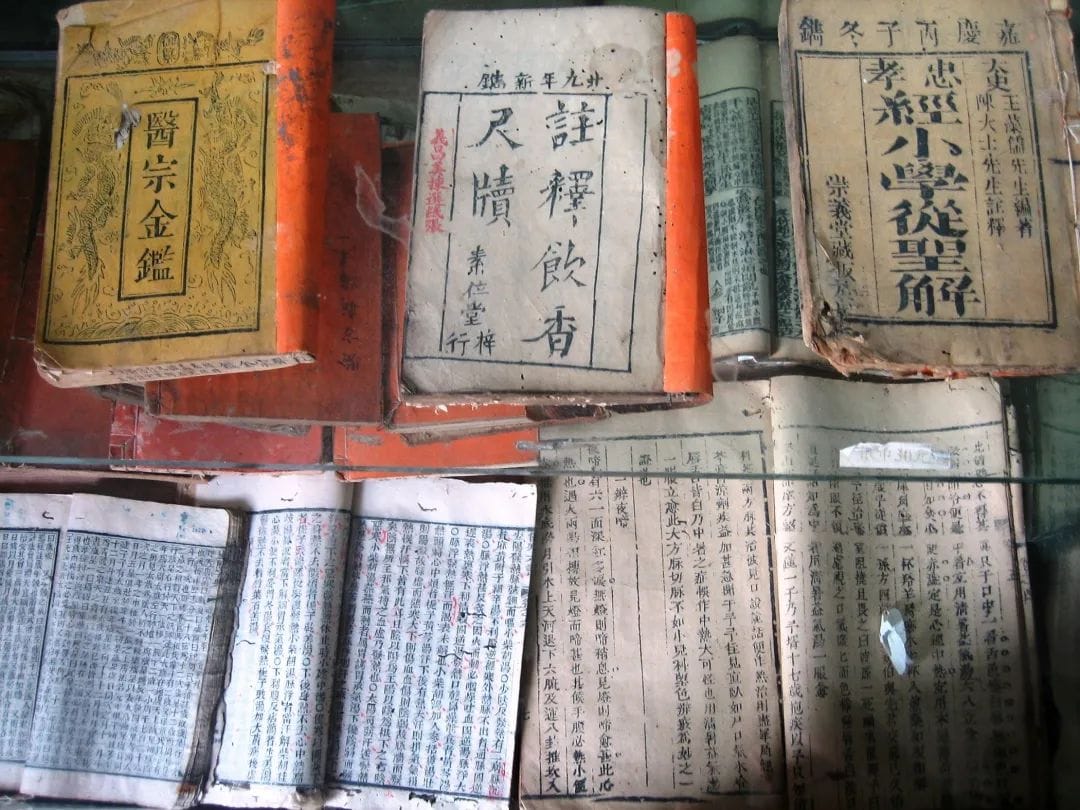

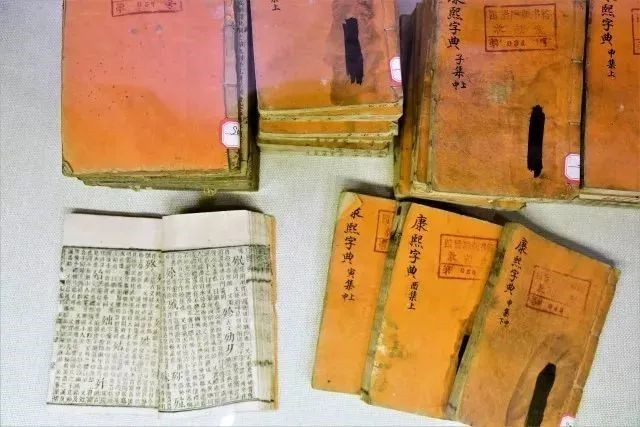

其中,堪稱出版史上罕見的珍本比比皆是。《康熙字典》這樣清代讀書人必備工具書在這樣的窮鄉僻壤間刊刻發行,并銷售全國,影響后世,實屬奇跡;《三國演義》與《水滸》同載一本書上,每頁上半頁刊《三國演義》,下半頁刊《水滸傳》,這也是四堡刻書家們獨特刊刻印刷思維的真實寫照;《梁山伯與祝英臺》上部為圖畫,下部是敘述文字,圖文并茂,別出心裁,與現代印刷的連環畫如出一轍;還有圖文并茂的《西廂記》《紅樓夢》等;這里還印袖珍藏本《論語》,紙長15厘米(刊印對折后每頁長7.5厘米),框高5厘米,每頁有200多個字,經典古籍被做成類似現在的小電話本似的微型書籍,字跡如螞蟻卻清晰可辨,工藝令人嘆為觀止。

四堡刻本中獨特的一本雙刻的《三國演義》與《水滸傳》(頁面上部為《三國演義》,下部為《水滸傳》)。來源:東南廣播公司 連城縣融媒體中心

連城四堡雕版印刷技藝具有家族傳承性、制作精巧性、手工操作性等特征。相關器具主要有刻刀、曲鑿、平鑿、斜鑿、鐵錘、刨子、鋸子、棕刷、小墨缸、紙張等。傳統印刷技藝流程極為復雜,現流傳的制作技藝大致可以分為胚版勾描、雕刻打磨、刷油上墨、平掃壓印、揭紙成型等步驟,凝聚著制墨術、雕刻術、摹拓術等幾種優秀傳統工藝,是我國雕版印刷技藝的杰出代表。

四堡雕版印刷業的商業模式

就四堡印刷業生產經營來說,明、清兩代社會穩定,經濟發展,使得四堡地區生產的書籍有廣闊的市場。恰逢福建竹紙制造技藝成熟,竹林資源豐沛的閩西地區造紙業迅速繁盛起來,不同的檔次的紙張有寧化玉扣紙、連城姑田宣紙和寧化毛邊紙等等。四堡可根據書籍的定位選擇不同的紙材。同時,四堡處在閩浙贛三省交界之處,再加上離幾條重要江河較近,經汀江可向南經廣東入海,經閩江可到福建首府——福州,向西可沿贛江南下廣東、北上湖廣、西至四川,較便捷的水路交通為四堡刻書的銷售提供了便利。

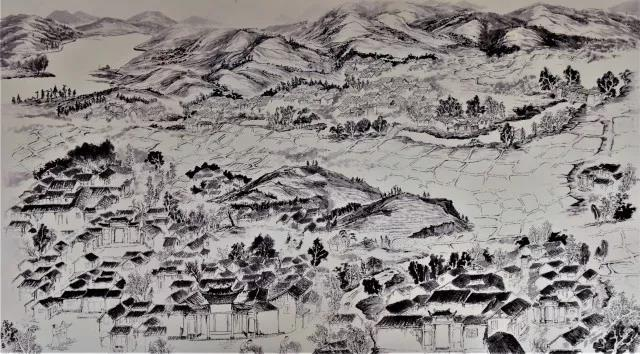

中國四堡雕版印刷陳列館展示的明清時期四堡圖。來源:東南廣播公司 連城縣融媒體中心

其實,建陽在宋代是與浙江、四川齊名的中國雕版印刷三大中心之一,公元 1499年,建陽書坊遭大火。到了清代初期,文學家、詩人王士禎感嘆“建本已不復過嶺”。而四堡則迅速填補了建陽衰微留下的市場空白,通過族商和前店后坊等形式快速占領了市場。

各家書坊以家族為紐帶,以家庭為單位,選定藍本、謄寫書樣、雕刻、印刷、裝訂、運售……四堡所印書籍種類繁多,有啟蒙讀物、經史子集、詩詞小說、醫學等九大類,一千多種,囊括歷代經典之作和民間實用暢銷書籍。

在雕版印刷這個大產業的支撐下,四堡書商絡繹,逐步形成了連城當地一個產業鏈條完善的主導產業——從造紙、墨汁制造等原料供應,到選題策劃、反文謄寫、雕版、印刷、裁切、裝訂的生產過程,到物流、銷售等一條龍服務,實現了“產業化”“規模化”經營。

而且,四堡雕版印刷文化還萌發較早的版權保護理念。新刻書籍的封面張貼出來公之于眾,其他書坊不得開刻同類書版,只能租印,而且租印時需采用原書坊的堂號、封面、顏色、裝訂形式等,不得另有標記。如現存的《四書典要辨訛》封面版,就刻有“本齋藏版,翻刻必究”字樣,是我國迄今發現的最早的版權頁實物之一。

四堡雕版印刷的傳承延續

隨著近代以來出版技術的革新,四堡雕版印刷業無可奈何地走向衰落。1942年,四堡最后一間書坊關門歇業,四堡雕版、古籍開始流失。

隨著時代的發展,當地民眾逐漸意識到雕版的文化價值,開始自發保護祖傳下來的雕版和書坊。如今,四堡雕版文化的保護備受重視,連城縣委縣政府積極推進四堡雕版印刷文化遺址的整體保護利用,出臺一系列保護措施,開展書坊搶救性維護,建設雕版印刷陳列館、流程館和技藝傳習中心,讓四堡雕版這個“前世之寶”,真正實現“后世寶之”。

四堡今天依然保存著大量年代久遠、保存完善、舉世罕見的印坊、雕版、印刷工具和古籍等珍貴文物,依然傳承著完整的雕版印刷技藝,被稱為世界印刷與出版史上的活化石。

2001年,四堡古書坊建筑群被列入第五批全國重點文物保護單位。2008年2月,雕版印刷技藝經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄擴展項目名錄。2015年,四堡被列為首批中國印刷博物館福建印刷文化保護基地。

雕版印刷技藝省級代表性傳承人馬力,是四堡雕版工藝第十六代傳人。10多年來,馬力對四堡雕版工藝不斷探索和鉆研,花大氣力恢復了明清時期四堡雕版工藝的制作流程,認真學習琢磨工藝和雕刻技藝,致力提高印刷技術水平,在傳承傳統雕版工藝的基礎上不斷開發創新。

十年磨一劍,現在,馬力的圖案設計、雕工技藝、印刷水平爐火純青,印刷的作品字跡,圖案清晰干凈,制作的線裝書精致美觀,幾乎與古代的善版不分上下。他勇于推陳出新,作品融入現代人的生產生活,在古法雕版印刷技藝上改進出套色印刷法,改變了原來雕版印刷作品顏色單一的狀況,使其更符合現代審美觀,制作的文創產品倍受人們的喜愛。

2014年,由馬力歷經3個月創作的長130cm、寬42cm《蘭亭集序》大型雕版,在福州南后街舉行的“龍巖非遺專題展”驚艷亮相。幾十張印件以每張100元的價格被搶購一空。

《蘭亭集序》雕版是馬力對四堡雕版印刷文化保護、傳承與開發“新思路”的具體探索。圖為馬力在雕刻王羲之《蘭亭集序》雕版。來源:東南廣播公司 連城縣融媒體中心

近幾年來,馬力已雕刻和印刷了《增廣賢文》《惜字真宗》《蘭亭集序》《心經圖》等幾十種書籍、書法、門神、對聯、名畫等雕版作品。2017年,馬力經過300多天的雕刻,完成了近千冊線裝仿古式樣的《增廣賢文》一書。

馬力在潛心做好雕版工藝鉆研和傳承的同時,也不忘做好它的傳承發展。他不僅開設了雕版工藝體驗館,把雕版工藝帶進校園,在連城縣四堡中學和小學舉辦四堡雕版技藝培訓班,還把自己學到的技藝傳授給學生,培養學生對該技藝的興趣,從中培養傳承人。

“世事越是紛繁,我們越需要一種永恒的精神去引領時代,這種精神就蘊含在傳統文化記憶和工藝精神當中。希望傳統雕版工藝能夠在服務社會需求的創新發展中,更好地傳承下去”,馬力說。

來源:中共龍巖市委宣傳部、龍巖市融媒體中心