1949年10月,新中國成立。正當天安門前禮花升空,萬眾高呼時,一位越東女兒別夫拋子,踏海而去,潛行臺灣。

她就是熱播電視劇《沉默的榮耀》中的共產黨人朱楓(1905年11月22日—1950年6月10日)。

朱楓犧牲后,遺骸去向成謎。數十年間,家人幾經尋訪不得。直至臺灣文史工作者徐宗懋發現一批老照片,有幾張是朱楓,同時,南京作家馮亦同也開始了尋找朱楓的歷程。

探訪朱楓的故土是從2011年盛夏開始的,當時的我正在書寫一部名叫《主義之花》的反映浙江革命女性之作,其中第一位是秋瑾,最后一位就是朱楓。貫穿全書的女地下黨人陳修良,恰是朱楓的同學和少年閨蜜。

我們一行來到目的地浙江鎮海中學時,古城正沉默在烈日的午后陽光下。該校為浙江教育質量首屈一指、人才輩出的所在,朱楓的故園,就在今天的莘莘學子誦讀之處。大戶人家的房子,人稱朱家花園,占據著鎮海中心位置,據說是完全按照歸有光的“項脊軒”建造的,其中有一小園名喚“憩園”。園內扶花木疏,曲徑通幽,粉墻黛瓦。朱楓是在參加地下工作后的化名,那時她還叫朱貽蔭,原來就是一位住在瀟湘館中的林妹妹呀……

1994年,鎮海中學田徑場擴建,周圍百余戶民宅即將拆遷,校方千方百計保存了朱楓故居,并建立了烈士紀念樓。樓內陳列著朱楓從1925年起參加各種進步學生運動和愛國救亡運動,以及1948年以后從事黨的情報工作、1950年6月在臺北壯烈犧牲的事跡和遺物。

上世紀二十年代,朱貽蔭成為了浙東名校寧波女子師范學堂里一位溫文爾雅的女生。其父朱云水為鎮海漁業公會會長,家財萬貫,育有六個女兒,朱貽蔭乃朱四小姐。她有位老師,書法界泰斗沙孟海,正是他為女弟子改名朱諶之。

得名師指點,果然不凡,她曾寫下李白名句——“云想衣裳花想容,春風拂檻露華濃;若非群玉山頭見,會向瑤臺月下逢。”唐人嫵媚的詩句和嫵媚的字跡,透露著朱諶之的當年氣質。

1927年的春天,22歲的朱諶之,將自己的命運如拋物線一般甩了出去。她的初婚幾乎是孤注一擲,只看了一眼她未來丈夫的照片,就決定服從父親給她安排的婚姻,從風里夾帶濕咸的江南古城,遠嫁到冰天雪地的沈陽,作了奉天兵工廠一位鎮海籍中年技師陳綬卿的繼室。

少女突然變成了四個孩子的繼母。男孩們被姑媽接走,兩個女孩陳宜和陳蓮芳(小名阿菊)則留在了她身邊,三人又像母女又像姐妹,開始命運的生死糾纏。

在沈陽度過的歲月日常又安寧。1949年她給女兒朱曉楓的信中寫道:“北方的氣候,風土人情,對孩子的身心有幫助,你以為對嗎?”朱曉楓正是她遠嫁沈陽時與陳綬卿所生。

九一八事變后,舉家回鎮海老家,丈夫陳綬卿接到南京國民政府兵工署的聘書,行前參加一次宴會,突得霍亂,數日間便去世,朱諶之就這樣成了寡婦。庭院深深深幾許,不到三十歲的新女性把丈夫家族中的青少年們聚起來,當起了大家族的私塾先生。

抗戰爆發,她帶領著弟子們一起參加了抗日宣傳隊,上街散傳單、救護傷員、表演抗日劇目,憔悴的少婦變成了“生當作人杰死亦為鬼雄”的巾幗。

她在大庭廣眾之下放聲高歌,才華橫溢,英姿颯爽,風韻卓然,于是,一位熱血男兒,也是夫家的宗族弟子,突然就一發不可收地迷戀上她。原來低眉順眼的朱四小姐在感情上竟然是這樣一個驚世駭俗之人,投身時代洪流的同時也義無反顧地投入了愛情。烈士多情,因小名中有“梅”字,朱楓后來一直稱她的愛人為“梅郎”。

抗戰風云迭起,身懷六甲的朱楓,與家人一路逃難,離開了鎮海故鄉,輾轉來到戰時首都武漢。她用變賣家產所得,為共產黨的出版事業新知書店投了一筆高達五百大洋的款項。

新知書店1935年創辦于上海,發起人錢俊瑞、薛暮橋、徐雪寒等都是當時活躍在左翼文化戰線上的年輕共產黨人和進步知識分子。書店是大家東拼西湊加上鄒韜奮先生以生活書店名義的贊助,才成立起來的。1937年底遷往武漢時,全部股本加起來也只有五百大洋。

朱楓此舉,當得上毀家紓難。

若無新知書店,還會有今天大名鼎鼎的生活·讀書·新知三聯書店嗎?

武漢失陷前朱楓撤往湘西,繼遷浙江,在金華幫助臺灣愛國志士籌建臺灣抗日義勇隊,她又一次慷慨捐贈了八百大洋,使臺灣醫院迅速開業,同時向抗日義勇隊少年團捐贈衣服、布匹、蚊帳等。

1939年秋,她將14歲的女兒朱曉楓送往皖南新四軍軍部,設隨軍書店于中村,在艱難環境中為新四軍戰士供應書刊。這一次的捐贈,朱楓已無家產可變賣,她將自己的傳家之寶、她的家族記憶,一枚由外婆傳給母親又傳給她的一直寄存在上海銀行里的三克拉鉆戒變賣,換成數千元一文不剩地捐獻出去。

1941年“皖南事變”爆發,丈夫被捕入獄上饒集中營,她裝扮成素未謀面的家人的朋友,前后三次進出上饒集中營送錢、送物、送藥,設法營救。丈夫于次年春越獄成功,由朱楓掩護從浙南山區繞道大后方返回上海。這一段經歷情深意長,驚心動魄,當得上是一個世紀前的“越獄”傳奇。

抗戰勝利之前,朱楓一直以闊太太形象為書店和地下共產黨商業機構工作,但1944年她還是被捕入獄一次,靠她本人的機智勇敢加組織的營救,她最終在沒有暴露身份的情況下得以釋放。

一出獄,朱楓立刻就去買時裝,燙頭發,可見無論朱楓的天性、后天的教養中,就具備了特工人員所應該具備的臨危不亂的品質。那可是一個從《紅樓夢》中黛玉到《潛伏》中翠平的飛躍啊!

1945年,朱楓由徐雪寒和史永介紹秘密入黨,從此加入華中局在上海的貿易和情報部門。她那個鼎元錢莊邀請老師沙孟海親自題寫牌匾。

1946年夏,朱楓送朱曉楓去解放區,不曾想到,母女就此永別。

1948年秋,她又調至香港合眾貿易股份有限公司任職。因為公司業務和情報關系,她與商界、政界人物都有了更多接觸。1949年,從小隨陳宜長大并視其為媽媽的兒子朱明,與朱楓在香港度過一段歲月,才知曉了他的親生母親是誰。

1949年5月上海解放,丈夫在上海籌建新華書店,并被批準為中共黨員。翹首盼朱楓歸來,一家人離散多年,終于就要團聚。

朱楓何嘗不如是。她給她的“梅郎”寫下了不少情感細膩真摯的信件:“我常常想起霞浦路吃茹粥,五岱洋種菜挑糞,嘉陵江畔月黑風高的晚上,你從安樂舊木橋邊候我,在集中營探訪時的感覺和憲兵隊出來后你對我的感情……是那樣溫情的……”而丈夫回信則說:“我們的后半生該有了快樂。”

此時的朱楓去臺灣,是革命的需要,也可以說是命運的使然。

新中國即將成立,解放臺灣箭在弦上,但舟山、金門之戰意外受挫,急需派員入臺與臺灣地下黨取得聯系,誰能擔此重任?

朱楓成了第一號理想人選。

忠誠、機警、成熟,在臺灣有社會關系,各種條件,無出其右。

朱楓的家庭關系中顯現了鮮明的寧波革命特色,即一個大家族中,既有堅定的共產黨員,也有國民黨的骨干,所謂你中有我我中有你。朱楓的很多情報,就是在麻將桌和飯局上獲取與傳遞的。

朱楓去臺灣,也和這樣的家族背景分不開。

朱楓繼女中,陳宜為堅定的共產黨陣營中人,阿菊則早年就隨著在國民黨電臺工作的丈夫輾轉各地,1949年夫妻去了臺灣。五六月間,阿菊給朱楓寫信,說自己剛生了孩子,歡迎朱楓去臺北家里小住,這封信成為朱楓從香港到臺灣去的最直接理由。女婿王昌誠在警務處做電訊管理處處長,很容易就辦好了岳母赴臺的證件。

出發前她給愛人寄去自己的最后一張相片。

相片上她身著短袖旗袍,坐在茶幾旁,仿佛是置身在下午的歐式陽臺上,左側一排羅馬柱。光線側著從柱子的縫隙間照進來,投在她臉上那深邃的笑意中,神態像個超脫的女神,但又好像注定了要在光明和黑暗的交界地帶舞蹈。

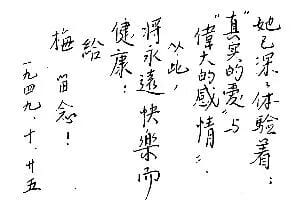

相片的背后,她用那一手漂亮的字寫著:她已深深體驗著,“真實的愛”與“偉大的感情”,從此,將永遠快樂而健康!給梅留念,一九四九·十·二十五。

1949年10月25日,朱楓赴臺前一個月從香港寄回的照片,照片背面是她留贈愛人的題詩

1949年11月27日,新中國成立不到兩個月,朱楓抵達臺灣基隆,以“陳太太”的身份,用“朱諶之”之名,單線聯系兩人,一是化名“老鄭”的臺灣地下黨最高領導人——中共臺灣省工委書記蔡孝乾;另一位是國民黨中位高權重的軍界要員——“國防部參謀次長”吳石中將。

四十多天的出生入死,朱楓順利完成組織交給的任務,做好了離臺返回的準備。在寫給上海同鄉好友的一封信中,她說將在月內返家,“望順告小女及小妹,多年不見想念彌殷,得此可增快慰也”。

此信竟為絕筆。

1950年1月的一天,蔡孝乾落入敵手。這個有著二十五年黨齡、參加過二萬五千里長征、趕赴過抗日前線的臺灣地下黨最高領導,竟因為貪吃與好色被捕,全部供出黨內機密,包括朱楓和吳石。

朱楓當時已乘機離開臺灣島,落地舟山群島,與故土鎮海一水之隔,不承想,緝拿“在逃女匪朱諶之”的密令已先于飛機到達舟山。在沈家門一家醫院中隱蔽了兩個星期的朱楓,終于在1950年2月18日被捕。

深夜之中黑暗濃稠,朱楓用滾燙的手指將貼身掛的一個帶有金鏈條的鎖片取出,手鐲折為兩段,和著一杯熱水分四次吞了下去。第二天清晨,一架飛機將朱楓直接送往臺北,朱楓并未死成。

法庭上拍下的照片記錄了當時的情形。

法庭上站滿了全副武裝的法警,肅穆、恐懼的氣氛逼人,朱楓身穿一件淡綠色碎花旗袍出庭,外罩深藍色毛線上衣,她雙手揣在一起、放松地依靠在法庭的欄桿上,神情自若、態度從容、氣質泰然。

數月之后的1950年6月10日4時30分,臺北馬場町刑場一陣槍響,震驚全島,倒在血泊中的四人分別是國民黨國防部次長吳石,國民黨中將陳寶倉,國民黨上校、吳石副官聶曦,以及唯一的女性——身中七彈的中共地下黨員朱諶之。

身在大陸的朱楓家人們,多年來只在內心深深懷念親人,而事件的追蹤起自2001年。他們突然在山東畫報出版社出版的《老照片》第十六輯上,看到了朱楓就義的照片。

照片是署名秦風的作者1999年在臺灣一家報社的相片柜底部找到的。沾滿灰塵的袋子,打開,赫然一批血淋淋的槍殺照片,每張照片都有明確的人名,發布時間為1950年。

2000年,這批照片以“文化局”的名義在臺北公布。對朱曉楓而言,整整半個世紀之后相片上的重逢是多么令人悲痛感懷啊。“母親的那件小花旗袍還是家里常穿的那件……她很消瘦,很鎮定。她一生坎坷。很多年里我只知道母親英勇就義,可是具體情況完全不知道,從來沒有人對我說起過。”

獲知朱曉楓的心愿后,因撰寫《朱楓傳》與朱曉楓相熟的江蘇作家馮亦同找到了山東《老照片》的主編,得知筆名“秦風”的臺灣作家、新聞和文史工作者徐宗懋將來大陸。

時值2003年新春,朱曉楓夫婦在馮亦同的陪同下專程從南京趕到上海,拜會已結束大陸之行即將返臺的徐宗懋先生。徐宗懋了解到,古稀之年的朱曉楓女士一直在為尋找母親遺骸作多方努力,仍未有進展,當下就很爽快地表示愿意幫忙。

2003到2005年,徐宗懋動用一切可用方式,終于奇跡般地在一家療養院里找到了寡居的阿菊,而阿菊的一句“她是共匪”則又讓徐宗懋深深沮喪。

2005年10月,朱曉楓一家回到朱楓的出生地寧波鎮海,在鎮海區政府舉行了一個公開的悼念活動——紀念朱楓烈士誕辰一百周年。全家人把這次紀念看作是一個告別。“梅郎”已經去世,留下的兒女亦已白發垂老,要靠孫輩們留下心氣了。

2009年12月,同樣在臺灣尋找失蹤革命者父親下落的大陸人潘蓁,意外地在辛亥第二殯儀館提供的一份名冊中,發現了“朱湛文”的名字。名單共612人,朱湛文編號是233,而“朱湛文”和“朱諶之”字形又相似。

2010年5月,尋訪者們終于在富德公墓一處遺骨存放處角落找到了刻著“朱諶之”名字的骨灰壇。壇上的“諶”和“之”是連著寫的,被登記人員誤寫成“湛文”。

2010年12月9日,北京天空晴朗,天氣出奇地好。中午12時40分,從臺北起飛的長榮航空公司BR716航班正點抵達北京。臺灣中國生命集團董事長劉添財先生神色凝重走進機場的貴賓廳,胸前捧著一個白色圓桶狀旅行袋,背帶在身后交叉,他小心呵護的是袋內朱楓烈士的骨灰壇。

“我們來把老奶奶安置好。”劉添財說。在場的朱楓后人和民政官員、學者朋友,大家都站起來,悄無聲息。

朱楓的外孫女徐云初眼圈紅了,用幾乎耳語似的聲音說:“外婆,回家了。”

時隔六十年,潛伏者歸來了。沉默者的榮耀,如今依舊在北京西山無名英雄廣場大默如雷。